Hubo una niña que decidió morirse. No tenía una enfermedad incurable, no venía de un campo de guerra, no era víctima de una catástrofe natural. Simplemente no pudo más. Iba al colegio en Sevilla, tenía gente a su alrededor, probablemente alguna profesora que la saludaba al entrar en clase, algún compañero que la ignoraba y otros que se reían de ella. Y, sin embargo, no pudo más.

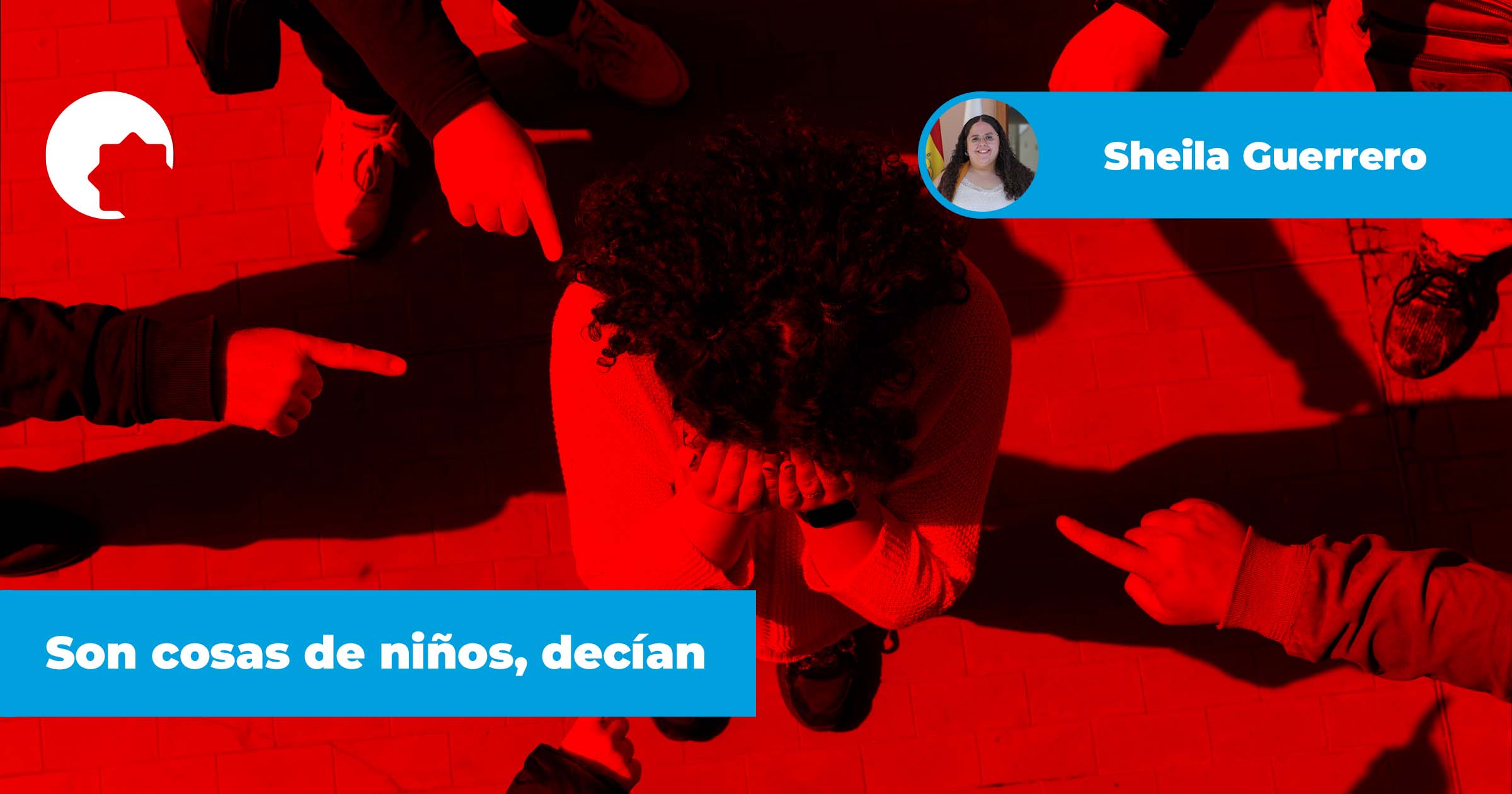

No es fácil hablar del suicidio de una niña. No debería ser fácil. Pero más difícil es imaginar lo que tuvo que pasar por su cabeza para que, a tan corta edad, la única solución que encontrara fuera desaparecer del mundo. Esa desesperación tan profunda, tan irreversible, tan contraria a lo que entendemos por infancia, no debería existir. Y, sin embargo, existe. Está en los pasillos de los colegios, en los móviles de sus compañeros, en las miradas que no ven, en los adultos que no escuchan o que se quedan en el «bueno, ya se le pasará».

Porque lo que no se les pasa es la humillación diaria. El miedo de entrar en clase. El terror de abrir Instagram. La angustia de sentirse sola y rara. Lo que no se pasa es que el sistema no está preparado para frenar el acoso escolar antes de que sea tarde. Ni para cuidar la salud mental infantil cuando todavía hay tiempo. Y lo que no se pasa es la muerte.

A veces pienso que la salud mental es como una grieta. A simple vista, no se nota. Pero si no se cuida, si no se rellena, si no se repara a tiempo, puede acabar partiéndolo todo. Y cuando la grieta está en un niño, en una niña, no solo se rompe una vida: se rompe también la idea que teníamos de futuro.

Y lo que no se pasa es la herida. Porque incluso cuando no hay insultos diarios, ni palizas en el patio, hay formas más sutiles —y más persistentes— de destruir a alguien. Se puede hacer daño con una mirada, con una risa contenida, con el rumor que no para de repetirse. A veces, el acoso no lo ve nadie. A veces, ni siquiera lo llamamos acoso. Le decimos «cosas de críos», «niños siendo niños», «ya se le pasará». Pero a quien no se le pasa es a quien lo sufre.

En un sistema educativo saturado, donde un orientador atiende a cientos de estudiantes, donde no hay tiempo ni recursos para la escucha real, el sufrimiento se convierte en rutina. Y cuando llega una tragedia como esta, nos llevamos las manos a la cabeza, lloramos en redes, pedimos justicia. Pero la justicia tendría que haber llegado antes. En forma de prevención. En forma de cuidado. En forma de alguien que mire de verdad y pregunte con calma: «¿Cómo estás?»

Es doloroso pensarlo, pero quizás nadie le preguntó eso a la niña que se quitó la vida. O quizás sí, pero ya no tenía fuerzas para contestar. Quizás estaba harta de que nadie la creyera, de que la trataran como exagerada, de que la hicieran sentir rara o molesta. Porque a veces el problema no es solo el acoso: es la soledad. Es la sensación de que no hay salida. Es que el mundo adulto, ese que siempre dice tener todas las respuestas, no escucha ni las preguntas.

Y no es solo un fallo familiar. No es solo culpa del colegio. Es estructural. Es político. Es sanitario. ¿Dónde están los psicólogos en los colegios? ¿Por qué seguimos sin blindar la salud mental en la infancia como si no fuera parte de la salud en general? ¿Por qué hay que tener suerte para que un adulto te vea, te crea, te cuide?

A veces los agresores no se esconden. Se pasean por la calle como si nada. Van al supermercado, sacan a pasear al perro, saludan a tu madre. Son aquellos que en la adolescencia te señalaron, te ridiculizaron, convirtieron tu cuerpo o tu sexualidad en una comidilla de patio. Son los que creían que destruirte era un juego. Y lo peor es que a veces, lo fue.

No todos los agresores llevan capucha. Algunos fueron tus amigos. O eso creías. Por eso duele más. Porque el daño no venía de los de fuera, sino de los que te hacían sentir dentro. Y porque, con los años, esa herida no se cierra del todo. No cuando ves su cara cada semana. No cuando sigue fingiendo que no pasó nada. No cuando ni siquiera ha pedido perdón.

Vivimos rodeadas de impunidad. De una impunidad tranquila, educada, bien vestida. No es que nieguen lo que hicieron. Es que les da igual. Como si el dolor que causaron fuera parte del decorado, como si la humillación no hubiera dejado cicatriz. Y nosotras, mientras tanto, crecemos siendo funcionales. Rindiendo. Aprobando. Trabajando. Cumpliendo. Como si no estuviéramos rotas en mil partes.

Nos enseñaron a ser buenas hijas, buenas alumnas, buenas ciudadanas. A no molestar, a no señalar, a no exagerar. A tragar. A disimular. A no tener enemigos. Pero ¿qué pasa cuando tus enemigos viven en tu misma calle? ¿Qué pasa cuando los errores de otros se cuelgan de tu nombre, de tu cuerpo, de tu memoria? ¿Dónde está la justicia cuando el silencio es la única respuesta?

Y luego están las redes. Que prometían libertad, comunidad, y acabaron llenas de filtros, linchamientos y vigilancia. Donde una foto puede ser arma. Un audio, sentencia. Un mensaje, humillación pública. Donde el bullying no se queda en clase: te persigue en el bolsillo. Te despierta con notificaciones. Te roba el sueño.

Las redes han multiplicado el poder del acosador. Le dan altavoz, pero también máscara. No ves su cara. No escuchas su voz. Pero sientes su peso. Y, a veces, el entorno no lo ve. Porque sigue funcionando. Porque no falta a clase. Porque hace los deberes. Porque no hay sangre.

Y hay algo más. Algo que no se dice lo suficiente. Que los niños y adolescentes que acosan no nacen sabiendo hacer daño. Lo aprenden. En casa, en el entorno, en lo que se tolera, en lo que se celebra. A veces con ejemplos explícitos. A veces, con silencios. No es cuestión de demonizar la infancia, ni de pensar que todos los niños son crueles por naturaleza. Es cuestión de presencia y responsabilidad.

Hay familias que se preocupan mucho porque sus hijos sean funcionales. Que saquen buenas notas. Que tengan amigos. Que no den problemas. Que encajen. Pero ser funcional no es lo mismo que ser empático. Y ser carismático no es lo mismo que ser justo. A veces, el niño que parece encantador en casa es un pequeño tirano en el aula. A veces, el gracioso del grupo es el que está destrozando a otra niña por dentro.

Y no basta con decir «mi hijo no es así». Hay que saberlo. Hay que mirarlo. Hay que preguntarse si hace daño, si se ríe de los demás, si participa en burlas, si calla cuando debería frenar. Porque el acoso no siempre empieza con una paliza. A veces empieza con una risa. Con una mirada cómplice. Con un silencio. Y no hay escuela, ni ley, ni red social que pueda actuar si en casa no se enseña primero a reconocer la violencia que se disfraza de broma.