La tarde se abrió con un murmullo de expectación. En el salón, aún con sillas vacías pero cargado de la intensidad que precede a los debates trascendentes, comenzaron a sucederse las intervenciones que darían cuerpo a una jornada marcada por la reflexión, la denuncia y la esperanza. La convocatoria, auspiciada por la asociación Andalucía y Democracia en su primer acto público, se planteaba como un espacio de encuentro para distintas sensibilidades del sindicalismo andaluz, con el propósito de poner en común diagnósticos y propuestas en torno a los desafíos de la clase trabajadora.

Desde el inicio quedó claro que no se trataba de un acto rutinario. No era una reunión burocrática ni un trámite sindical más, sino un intento consciente de tejer puentes entre organizaciones, colectivos y personas que comparten un horizonte: defender los derechos laborales y sociales en un contexto de creciente precariedad, privatizaciones y desigualdad.

El acto, presentado por el presidente de la asociación, Mario Ortega, comenzó con un minuto de silencio por el genocidio de Gaza, con una bandera palestina que quedó sobre la mesa el resto del acto y sobre la que orbitaron algunas de las intervenciones.

La primera de ellas, la de la Secretaria General del sindicato Kellys Andalucía, Esther Salinas, narró cómo se creó el sindicato, sus objetivos y formas de lucha, con un marcado acento feminista universalista —puso en duda algunas definiciones feministas aplicadas a su sector, como «igualdad de género» o «brechas salariales» cuando el de camareras de piso es un sector altísimamente feminizado y apenas tienen con qué compararse, siendo los pocos hombres camareros de piso, además, miembros del colectivo LGTBIQA+, para los que han formado una sección propia.

Narró las interminables jornadas de trabajo, muy demandantes físicamente y por las que la mayoría de camareras de piso sufren lesiones musculoesqueléticas; el esquema de poder «patriarcal» que ostentan las gobernantas —un remedo moderno de los clásicos capaces y manijeros en cortijos y fincas agrícolas— y denunció que las camareras de piso, como otros muchos sectores, eran peones de una enorme industria millonaria, el turismo, de la que apenas recogían si las migajas.

Salinas, agradeció con ímpetu al SAT, y a Óscar Reina en particular, la formación sindical recibida y su apoyo en la creación del sindicado Kellys Andalucía, un sindicato, afirmó, «casi de oficio, como las antiguas cigarreras, con las que compartimos mucho».

Natalia Ramos, Secretaria de Acción Sindical de CGT-A, puso sobre la mesa una realidad tan cotidiana como dolorosa: la degradación de las condiciones de trabajo en sectores estratégicos. Se habló de la situación de las subcontratas, de cómo la externalización convierte a miles de empleados en mano de obra barata, despojada de derechos y sometida a la incertidumbre. Andalucía, recordaba, se sostiene sobre un sector servicios hipertrofiado —con un 74% de peso— y sobre una agricultura, ganadería y pesca que aún hoy marcan el pulso económico de la región. Pero este modelo, apuntó, encierra la semilla de la dependencia estructural: sin diversificación, sin industria suficiente y con una construcción debilitada, el crecimiento se vuelve frágil y las condiciones laborales, cada vez más precarias.

Uno de los momentos más comentados fue la crítica a las medidas gubernamentales superficiales, como las bonificaciones para gimnasios o los incentivos al cuidado de mascotas. «¿De qué sirve rebajar la cuota del gimnasio a una familia que no puede pagar la luz o llenar la nevera?», se preguntaba con ironía Ramos. La intervención arrancó asentimientos y murmullos de aprobación en la sala: la desconexión entre las necesidades reales de la clase trabajadora y las políticas oficiales se mostraba evidente.

En ese mismo bloque se recordó la denuncia presentada contra Amazon por las condiciones laborales de su plantilla, especialmente tras la pandemia, cuando el volumen de envíos se ha multiplicado mientras se mantienen prácticas abusivas. El caso se convirtió en emblema de cómo las grandes multinacionales, bajo el barniz de la innovación tecnológica, reproducen esquemas de explotación intensiva.

El papel de la educación y el sindicalismo en la universidad

El testigo pasó después al ámbito educativo de la mano de Fran Fernández, portavoz de USTEA Enseñanza, que subrayó que la enseñanza no puede reducirse a un servicio segmentado, sino que debe concebirse como parte de un proyecto colectivo y emancipador. Explicó cómo se ha avanzado en coordinación sindical, especialmente en Sevilla, donde distintas fuerzas como USTEA han logrado consolidarse como segunda opción en la representación del profesorado y el personal laboral.

La reflexión derivó hacia una radiografía del ecosistema sindical andaluz, que se describió como «desolador». Se distinguieron tres grandes tipos de sindicatos: los de clase, comprometidos con una visión colectiva y combativa; los llamados «independientes», percibidos como meros gestores de conflictos individuales a cambio de cuotas; y los «sindicatos de la foto», más preocupados por aparecer en titulares que por transformar la realidad. Esta tipología, aunque formulada con crudeza, sirvió para señalar la necesidad de recuperar un sindicalismo de raíz, que no tema ser llamado radical porque busca la raíz de los problemas.

Fernández insistió en que la conciencia de clase se ha debilitado en la sociedad andaluza, absorbida por discursos individualistas y por el descrédito hacia la acción colectiva. No obstante, plantearon que es precisamente en momentos de retroceso cuando se hace más urgente reconstruir un tejido sindical sólido, capaz de movilizar y de defender tanto la educación pública como la sanidad y otros servicios esenciales.

Feminismo, LGTBI y sindicalismo: luchas entrelazadas

Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la reivindicación de un sindicalismo feminista. Se recordó que más del 70% del profesorado andaluz son mujeres, y que, paradójicamente, son ellas quienes más sufren la precariedad y la sobrecarga de trabajo. «Los sindicatos, igual que los partidos, han sido históricamente espacios heteropatriarcales», reconoció Fernández, añadiendo que resulta imprescindible transformar estas dinámicas desde dentro.

La denuncia se extendió también al terreno de la diversidad sexual y de género. Se subrayó que aún hoy, en pleno siglo XXI, persisten prejuicios y discriminaciones tan cotidianas como invisibles. El mero hecho de llevar las uñas pintadas o de no encajar en los moldes tradicionales de masculinidad o feminidad sigue generando incomodidad y exclusión en muchos ámbitos laborales. «Estamos todavía muy lejos de la igualdad real», resumió Fernández con contundencia, ante el asentimiento general.

Este bloque sirvió para tejer un puente entre las luchas sindicales y otras causas sociales, como el feminismo, la defensa de los derechos LGTBI y la solidaridad internacional. Palestina fue mencionada repetidamente como ejemplo de un pueblo sometido al genocidio y la ocupación, cuya causa conecta con la defensa de los derechos humanos y con la denuncia del imperialismo económico y militar.

Precariedad y privatización: la enseñanza concertada en el punto de mira

La crónica avanzó hacia un terreno concreto y polémico: el de la educación concertada. Los portavoces denunciaron que mientras la natalidad baja y se cierran líneas en la escuela pública, los centros concertados —en su mayoría ligados a órdenes religiosas— siguen creciendo y absorbiendo recursos. Se habló de coacciones veladas a las familias, de cuotas encubiertas y de la exclusión de alumnado con necesidades educativas especiales, al que se deriva sistemáticamente a la pública.

El panorama se completó con la constatación de un proceso más amplio de privatización de los servicios públicos, alentado desde la Junta de Andalucía. La imagen de un gobierno que utiliza los medios de comunicación como altavoz de propaganda, mientras recorta y externaliza, quedó retratada en varias anécdotas.

La voz del campo y los sectores invisibilizados

Conforme avanzaba la tarde, Óscar Reina, Portavoz Nacional del SAT tomó la palabra mencionando a representantes de sectores tradicionalmente invisibilizados en el panorama sindical: camioneros, conductores de autobús, camareras de piso, trabajadores del campo y personal de cuidados domiciliarios. Las intervenciones sirvieron para recordar que, tras cada dato de precariedad, hay historias de vidas desgastadas, de cuerpos que envejecen antes de tiempo, de jornadas interminables y de salarios que no alcanzan para sostener a las familias.

Uno de los testimonios más impactantes venía del sector de la construcción. Se subrayó la contradicción de que mientras ciertos colectivos, como las fuerzas de seguridad, acceden a jubilaciones anticipadas, los albañiles —que suben andamios a los 60 años— deben esperar hasta los 67. «El Estado reconoce el desgaste en algunos casos, pero niega la evidencia cuando se trata de trabajadores manuales que se dejan la vida cada día», denunció Reina, que remarcó que la provincia de Sevilla es la que más siniestralidad laboral tiene de todo el Estado español.

La jornada se pobló de nombres propios: se mencionaron compañeros que venían desde distintos pueblos de Andalucía, arrastrando consigo la experiencia de las luchas locales. En sus palabras, se percibía un mismo trasfondo: la necesidad de organizarse y de no ceder al aislamiento. Esa fue, de hecho, una de las ideas más repetidas: frente al discurso del odio que culpa al migrante o al vecino, hay que recuperar la solidaridad de clase.

Racismo y división: un veneno que fractura a la clase trabajadora

Uno de los momentos más reflexivos de la sesión lo protagonizó Reina, quien recordó que, en muchos pueblos andaluces, familias que emigraron en el pasado hoy muestran actitudes racistas hacia quienes llegan buscando un futuro. «Nos enfrentan al de fuera para que no miremos al verdadero enemigo: el sistema que nos explota a todos», se escuchó en el salón.

La intervención resonó especialmente entre los presentes, conscientes de que la atomización y la desconfianza dificultan la construcción de un frente común. Se insistió en que la clase trabajadora es una sola, independientemente de su origen, y que la misión del sindicalismo combativo es tender la mano y no levantar muros.

En varios tramos del acto, la denuncia se elevó hacia un nivel más global. El sistema capitalista de producción fue descrito como el verdadero enemigo común, capaz de transformar todo en mercancía: desde la educación y la sanidad hasta la propia guerra. Se explicó cómo el gasto militar crece mientras se recortan servicios públicos, y cómo el negocio de la guerra alimenta genocidios como el de Palestina.

Se criticó con fuerza la política del gobierno andaluz, acusado de vaciar la sanidad y la educación para justificar su derivación al sector privado. Moreno Bonilla fue señalado como el rostro cercano de una estrategia que, sin embargo, trasciende lo autonómico y conecta con dinámicas globales de saqueo, mercantilización y sometimiento a las grandes multinacionales.

Una llamada a la unidad y a la rebeldía

Frente a este panorama, el tono de las intervenciones viró hacia la esperanza combativa. Se habló de la necesidad de «sembrar el virus de la rebeldía», de multiplicar la acción sindical en cada centro de trabajo y de no limitarse a los despachos. Los sindicatos presentes coincidieron en que la legitimidad no se construye en mesas de negociación cerradas, sino en la calle, junto a los trabajadores y trabajadoras que sufren. Se habló no sólo de la unidad de acción sindical, sino de ser coherentes con asistir a las manifestaciones en unidad y trasladar esta lucha a las organizaciones de base y los partidos para que rompan con la lucha de sillones y egos en el camino a una unidad electoral —recordando, sin nombrarlo, el reciente manifiesto Andalucía se levanta—.

Se reivindicó, igualmente, la acción directa, la capacidad de confrontar al patrón, de acudir a las inspecciones de trabajo, de no dejar solo a ningún compañero explotado. Ejemplos de movilizaciones recientes fueron traídos a colación como prueba de que la lucha colectiva, aunque difícil, da frutos.

Jornalerización y nuevas formas de precariedad

Uno de los conceptos más interesantes que surgieron en el debate fue el de la «jornalerización» de todos los sectores laborales, teorizado por el portavoz del SAT. Lo que antes era característico del campo —contratos por día, inestabilidad permanente, dependencia de la temporada— se extiende hoy a la sanidad, a la educación, a los hoteles y a casi cualquier rama de los servicios.

Habló de profesores interinos que encadenan destinos cambiantes, de sanitarios contratados por horas, de trabajadoras de la limpieza y de la hostelería que no saben si mañana seguirán en plantilla. Este fenómeno fue interpretado como un triunfo del capitalismo en su versión más agresiva: «Nos convierten en jornaleros de todo, sin derechos, sin estabilidad, sin futuro».

Frente a ello, la respuesta no podía ser otra que la organización y la rebeldía. «El sistema avanza, pero nosotros también debemos aprender y avanzar», se insistió, llamando a multiplicar la acción sindical en todos los sectores.

Los medios de comunicación y la batalla del relato

Otra de las cuestiones clave fue la relación entre el sindicalismo y los medios de comunicación. Se denunció la manipulación informativa, la construcción de relatos de miedo y la invisibilización de las luchas obreras. Varios asistentes relataron experiencias de censura y de presiones directas a pequeños periódicos para que no publicaran informaciones críticas con la Junta de Andalucía.

Ante este escenario, se subrayó la necesidad de generar medios propios y espacios alternativos de comunicación, desde redes sociales hasta boletines sindicales, para contrarrestar la hegemonía del discurso oficial. «No podemos perder el sur», dijo uno de los ponentes, en un giro simbólico que arrancó aplausos. No se trataba solo de defender un territorio geográfico, sino de afirmar una identidad de clase y de pueblo frente a la precarización y la desinformación.

La propuesta de una huelga general andaluza

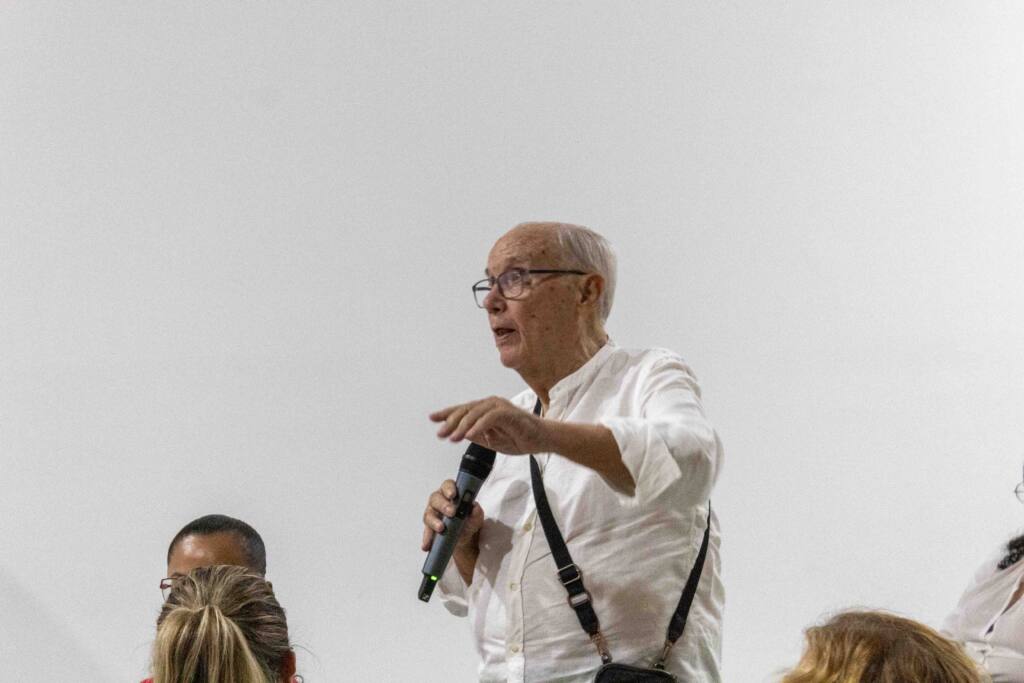

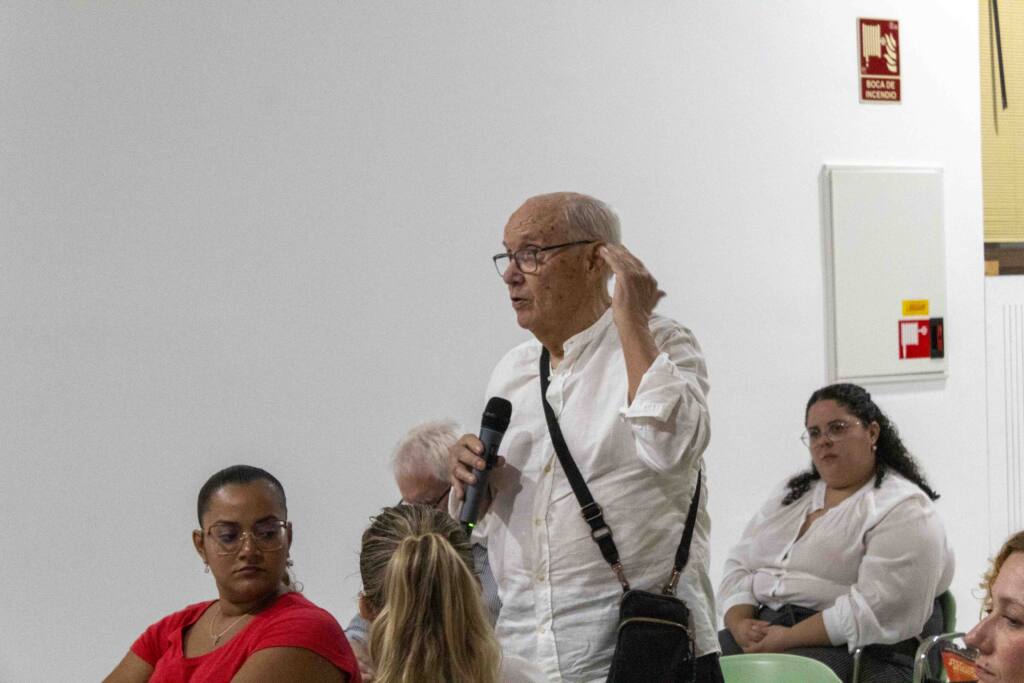

Hacia el tramo final, ya en el turno de preguntas por parte del público, el abogado granadino Salvador Soler realizó una de las propuestas más audaces fue lanzada al aire: convocar una huelga general en Andalucía. La idea no se planteó como una ocurrencia aislada, sino como la culminación de un análisis compartido: si los ataques son estructurales y globales, la respuesta debe estar a la altura.

Se reconoció que el reto es enorme y que la movilización social no atraviesa su mejor momento, pero varios participantes coincidieron en que plantear la huelga es ya un paso imprescindible para recuperar la iniciativa. «No podemos permitir que el miedo y la apatía sigan paralizando a la clase trabajadora», se dijo con convicción.

Las reacciones fueron diversas: algunos señalaron la dificultad de sumar fuerzas en un contexto de fragmentación sindical; otros, en cambio, aplaudieron la propuesta como una meta necesaria que puede servir de horizonte para articular luchas dispersas.

Las últimas intervenciones sirvieron para cerrar el círculo abierto al inicio. Se insistió en que, aunque las dificultades son grandes, la clave está en no renunciar nunca a los principios. «Mantenerlos duele, pero perderlos duele más», dijo una de las oradoras, recordando las denuncias y represalias sufridas por muchos sindicalistas combativos.

Se evocó la necesidad de combinar la acción inmediata con una reflexión de largo plazo, que reconstruya un armazón ideológico capaz de guiar las luchas futuras. Se habló de honestidad, de valentía, de formación y de medios de comunicación propios. Y sobre todo, se apeló a la unidad en la diversidad, a la capacidad de actuar en lo pequeño sin perder de vista lo global.

El acto concluyó entre aplausos y consignas de ánimo. Se escuchó un «¡Viva Andalucía Libre!» que resonó como eco colectivo de la jornada. Más allá del número de asistentes, la sensación era clara: se había sembrado una semilla, pequeña quizá, pero cargada de futuro.

Un momento histórico y un nuevo contexto productivo

Uno de los últimos turnos de palabra estuvo marcado por una reflexión más amplia sobre el momento histórico que vivimos, de la mano de uno de los asistentes. Se señaló que no nos encontramos simplemente ante una etapa más de crisis cíclica, sino ante una transformación profunda del sistema productivo, cuyas consecuencias todavía no se alcanzan a prever en su totalidad.

Se habló de cambios tecnológicos acelerados, de la inteligencia artificial y la robotización, de la concentración de capital en manos de fondos de inversión y multinacionales. «Estamos entrando en una nueva fase del capitalismo global», se advirtió, «y lo hacemos sin un armazón ideológico sólido que nos prepare para afrontarla».

La crítica apuntó también a las izquierdas —partidos y sindicatos— por su incapacidad para generar un marco estratégico común. «Nos falta reflexión, nos falta autocrítica y nos sobra individualismo», resumió el interviniente, convencido de que sin una base ideológica clara, las luchas se fragmentan y pierden fuerza.

El análisis se extendió hacia el auge del fascismo en Europa y el mundo, descrito como la respuesta de las élites capitalistas al surgimiento de nuevas potencias como China. Se explicó cómo, ante la pérdida de hegemonía de Estados Unidos y Occidente, ciertos sectores de poder están alimentando discursos autoritarios y xenófobos para mantener el control social.

Se recordó que el capitalismo, cuando se siente amenazado, no duda en recurrir al fascismo como herramienta de disciplinamiento. En este sentido, se advirtió del peligro de repetir errores históricos, de infravalorar el avance de la extrema derecha o de dividirse en luchas menores mientras el enemigo común acumula fuerza.

En uno de los momentos más vibrantes, defendió la necesidad de una revolución. No una revolución sangrienta, aclaró el orador, sino una transformación radical de la sociedad basada en la unidad, la organización y la acción consciente. «La historia avanza a base de revoluciones», dijo, «y la mayor de todas es aquella que nos permite ponernos de acuerdo, trabajar unidos, actuar en lo pequeño y pensar en lo grande».

El mensaje buscó inspirar sin caer en la ingenuidad: se reconoció que las dificultades son enormes, pero se afirmó con convicción que sin un horizonte revolucionario, las luchas corren el riesgo de quedar atrapadas en lo inmediato.

El sistema financiero y el regreso de la esclavitud moderna

Otro de los puntos más polémicos fue la denuncia del sistema financiero global, de manos de Rafael Sanmartín, periodista y escritor, asistente como público. Habló de fusiones bancarias, de concentración de poder en unas pocas entidades y de cómo la ciudadanía no solo pierde servicios, sino que incluso debe pagar por depositar su dinero.

El discurso se tornó más sombrío al describir un futuro en el que las élites buscan imponer un sistema de control absoluto, eliminando el dinero físico y sustituyéndolo por mecanismos digitales que limiten la libertad individual. «El objetivo último es volver a la esclavitud, aunque la vistan de modernidad», dijo con crudeza.

La mayoría coincidió en que la concentración del capital y la erosión de derechos democráticos son tendencias palpables y preocupantes.

Andalucía en el centro: pobreza, exclusión y recursos expoliados

El acto también sirvió para volver a situar a Andalucía como territorio clave en esta reflexión. Se recordó que la comunidad lidera los índices de pobreza y exclusión social en España, mientras sus recursos naturales —agua, tierras, energía— son explotados por grandes multinacionales con la complicidad de los gobiernos autonómicos.

«Nos expolian, nos privatizan y nos anestesian», denunció la concejal de Sevilla por Podemos, Susana Hornillo, que insistió en que la apatía social es uno de los grandes triunfos del sistema. Frente a ello, la tarea del sindicalismo combativo sería romper el relato dominante y devolver a la clase trabajadora la conciencia de su fuerza colectiva.

Se subrayó que muchas personas no se consideran parte de la clase obrera porque han interiorizado discursos de meritocracia o movilidad individual. «Si dependes de tu salario para vivir, eres clase trabajadora, aunque ganes 6 000 euros al mes», repitió como una idea para ampliar el marco de identificación colectiva, al hilo de algunos mensajes en redes en la misma línea. «Ya sea que ganes 10 000 euros al mes, si no eres dueño del medio de producción, eres clase trabajadora», repitió.

Dar la cara: principios, represión y solidaridad

Las intervenciones finales giraron en torno a la importancia de dar la cara, incluso en un contexto de represión. Se compartieron testimonios de sindicalistas, activistas o políticos denunciados por la policía o acosados en redes sociales, especialmente mujeres que reciben ataques machistas y misóginos, poniendo como ejemplo el caso de la diputada Martina Velarde.

«Hay que mantener los principios aunque duela», insistió una participante. «Porque renunciar a ellos es más doloroso todavía». La sala respondió con un aplauso sostenido, reconociendo el valor de quienes, pese a las dificultades, mantienen viva la llama de la resistencia.

La solidaridad fue otro de los valores destacados: se habló de cómo distintas organizaciones se apoyan mutuamente cuando una de ellas es perseguida, y de la necesidad de multiplicar estas redes para no dejar a nadie atrás.

Uno de los cierres más emotivos evocó una anécdota de la Vuelta Ciclista a España. Se recordó cómo apenas cinco personas, en Cataluña, desplegaron una bandera palestina para denunciar el genocidio, y cómo aquel gesto aparentemente insignificante desató un efecto multiplicador que se extendió a Bilbao, a Madrid y a otros lugares.

La enseñanza era clara: a veces bastan unos pocos para iniciar un movimiento transformador. Esa esperanza, basada en la capacidad de lo pequeño para desatar lo grande, sirvió de broche de oro para una jornada que no buscaba tanto conclusiones definitivas como sembrar inquietudes y compromisos.

Epílogo: sembrar el sur

El acto concluyó con la sensación compartida de haber participado en un espacio necesario y germinal. No había ilusiones desmedidas: nadie pensaba que una tarde de debate pudiera resolver por sí sola los problemas de la clase trabajadora andaluza. Pero todos coincidieron en que encuentros como este son imprescindibles para rearmar el sindicalismo combativo, para generar conciencia y para tejer alianzas que trasciendan las diferencias organizativas.

La propuesta de una huelga general quedó flotando como desafío, mientras las consignas finales, entre ellas el grito de «¡Viva Andalucía Libre!», resonaban con fuerza en la sala. En las miradas de los asistentes se mezclaban la preocupación y la esperanza, la certeza de que el camino será largo y duro, pero también la convicción de que la razón y la dignidad están de su lado.

La crónica de aquella jornada no se mide solo en las palabras pronunciadas, sino en las ideas que comenzaron a germinar y en los lazos que se estrecharon. Al salir del recinto, entre abrazos y promesas de volver a encontrarse, quedaba claro que el sindicalismo andaluz sigue vivo, sigue inquieto y sigue dispuesto a luchar.

Compartimos el vídeo íntegro del acto, grabado por la propia Asociación Andalucía y Democracia (ver original) y editado y mejorado por TuPeriódico