A las seis, en cualquier punto de la geografía andaluza, la ciudad respira entre charcos de la lluvia reciente. Un autobús arranca con un rugido breve; dentro, una limpiadora revisa el móvil con los guantes en el bolsillo, el desayuno aún en la garganta y los ojos hundidos por el turno partido. En otro punto de la provincia, un repartidor ajusta el casco y enciende la aplicación que decidirá su ruta, su ingreso, su cansancio. Y en un pueblo de Jaén, una diseñadora abre el portátil sobre la mesa del desayuno: wifi compartido con la vecina, café recalentado, contrato temporal renovado por correo automático. Los tres trabajan, aunque ninguno pueda decir muy bien para quién.

El trabajo, en Andalucía, sigue siendo el idioma común, pero las palabras han cambiado de sentido. Se trabaja mucho, se cobra poco, se espera siempre. El empleo ya no es un lugar fijo ni un horario: es un estado mental, una presencia constante. La gente trabaja mientras viaja, mientras cuida, mientras busca otro trabajo. Los empleos formales se mezclan con los encargos a destajo, las horas extra invisibles, los fines de semana de pantalla. En el campo y en la oficina, en la fábrica y en casa, el verbo hacer se ha vuelto un reflejo involuntario.

Andalucía, tierra de jornales y de ingenios, conoce bien la flexibilidad. Sin embargo, esta nueva versión del trabajo tiene algo distinto: no promete futuro. En las zonas industriales del Guadalquivir, los contratos duran lo que un pedido; en los centros de llamadas de Málaga, las voces cambian cada dos meses; en los bares, el contrato parcial es un chiste compartido. Una camarera lo resume con una sonrisa cansada: «No es que no quiera trabajar, es que nunca termino de empezar».

Hay también los otros, los que teletrabajan desde salones prestados o habitaciones compartidas. Para ellos, el límite entre vida y oficio se diluye. Se come junto al teclado, se duerme con el portátil cargando al lado, se mide el día en mensajes. El trabajo remoto llegó como promesa de autonomía, pero en el sur a menudo se traduce en aislamiento. En los pueblos, la conexión se corta a media tarde; en los pisos de las ciudades, el silencio pesa tanto como el alquiler. La soledad también es un tipo de precariedad.

Los sindicatos hablan de «inseguridad estable». Una expresión que parece contradictoria, pero describe bien lo que se respira: la costumbre de vivir en vilo. La estabilidad ya no se busca, se finge, se posturea, se viste de lentejuelas en Instagram, para dosis dopamínica del día. Se hace lista de facturas, se celebran las prórrogas, se agradece no haber sido despedido. Entre tanto, la esperanza se vuelve economía emocional, una reserva que se administra con cuidado. El sueño de la jornada completa ha sido sustituido por el miedo a no tener jornada ninguna, al tiempo que la realidad macro —política, economía, legislación— se convierte en un borrón confuso al que se presta cada vez menor atención. Nadie aporta lo que interesa, soluciones, y todo el mundo culpa al contrario por lo que no hizo él mismo cuando tuvo oportunidad. Los matinales se llenan de noticias que no interesan, mientras se olvidan las que resuenan en la vida de la gente.

A medida que avanza la mañana, las calles se llenan de tránsitos invisibles. Mujeres que cuidan sin horario, hombres que llevan comida ajena en la espalda, jóvenes que diseñan campañas para empresas que no los nombran. Todos sostienen el mismo edificio tambaleante. El trabajo se ha vuelto un rumor que atraviesa Andalucía, una vibración que no cesa. Y, sin embargo, en esa rutina hay también una dignidad obstinada: la de quien, pese a todo, de ese sistema que le oprime, se levanta.

Cuando cae la tarde, el mismo reloj de la estación marca otra jornada cumplida. Nadie lo mira. Solo el reflejo del neón en el charco recuerda que el tiempo pasa, aunque no siempre avance.

En las casas, la jornada no termina. El teletrabajo se confunde con la vida. En Sevilla, una programadora ajusta los cascos mientras su hijo le pide atención, una atención delegada en cinco pantallas. En Granada, una pareja cena frente al ordenador porque hay que entregar un proyecto antes de medianoche. En Cádiz, una estudiante comparte piso con tres desconocidos: el ruido del teclado se mezcla con el de la lavadora. Las paredes finas amplifican la sensación de estar siempre al borde. Trabajar desde casa, en pantuflas no es libertad; es negociar cada metro de intimidad, muy lejos de la típica fotografía con la que nos venden el teletrabajo: aquí no hay bermudas, ni sol en la cara, ni piernas en la piscina.

La vivienda es el nuevo salario. En Andalucía, el alquiler se ha vuelto una forma de exclusión silenciosa. Los barrios se transforman, los precios suben, la juventud se desplaza. En el centro de Málaga, las casas se alquilan a turistas que pagan por semana lo que un local gana en un mes. En Almería, los jornaleros viven en naves improvisadas. En los pueblos costeros, las segundas residencias permanecen vacías mientras los vecinos buscan techo. El derecho a vivir donde se trabaja se ha vuelto una rareza.

El teletrabajo, paradójicamente, podría haber sido una oportunidad para repoblar el interior, pero la conectividad falla y las infraestructuras escasean. Aun así, hay quienes lo intentan: parejas que regresan al pueblo con hijos pequeños, profesionales que cambian alquiler por aire limpio. A veces funciona, a veces no. La vida digital requiere una red que no siempre llega, y, sin embargo, el deseo de quedarse persiste. Hay una forma de arraigo que no necesita velocidad de descarga, sino sentido de pertenencia.

Entre tanto, las pantallas ocupan el lugar de la calle. En los grupos de Telegram se organizan colectas, se comparten ofertas, se lanzan avisos de huelga o de lluvia. En Instagram se celebra lo poco que sale bien. En TikTok se cuentan historias de resistencia con humor y rabia, mezcladas con un tsunami de ruido ultra, cultura de la autoafirmación instantánea y de la mentira monetizable. Las redes son plaza y refugio, pero también barrera. Nadie puede desconectarse del todo: el trabajo espera, el algoritmo mide, el mundo sigue girando. Aun así, hay signos de vida colectiva. En un barrio de Córdoba, una comunidad de vecinos ha montado un grupo para compartir pan y libros. En Huelva, una asociación de cuidadoras usa WhatsApp para coordinar descansos. En un pueblo de Sierra Morena, un colectivo de jóvenes retransmite por Twitch los plenos municipales. Son gestos pequeños, pero marcan una tendencia: la tecnología puede aislar, pero también puede tejer.

La vivienda, la pantalla, la jornada: tres formas distintas de encierro que también pueden ser refugio. Andalucía está aprendiendo a habitar ese equilibrio. El problema no es solo económico: es existencial. Cómo seguir sintiéndose parte de algo cuando todo empuja a la fragmentación. Cómo conservar la voz en medio del ruido. La respuesta, quizá, se intuye en esos hilos invisibles que conectan a quienes no se rinden.

El cuerpo también sostiene. En los hospitales, las enfermeras encadenan turnos; en los colegios, las maestras improvisan recursos; en las casas, las madres solas equilibran cuentas imposibles. El trabajo del cuidado, ese que no se mide en productividad, mantiene el tejido social. Cuando falta, todo se resiente, y, aun así, sigue siendo el menos reconocido. El cuidado es una economía sumergida sostenida por mujeres, migrantes y abuelas que nunca se jubilan.

El cansancio tiene acento. No se trata solo de fatiga física, sino de un agotamiento emocional que atraviesa generaciones. La gente vive acelerada, pero sin horizonte. El cuerpo responde: dolores crónicos, ansiedad, insomnio. La medicina laboral no alcanza a medirlo. La pandemia lo hizo visible por un tiempo, pero pronto se normalizó. Ahora el agotamiento se asume como parte del contrato: nadie descansa del todo, nadie se desconecta por completo.

Pero, contra todo pronóstico —o quizá, precisamente, por él—, algo se mueve. En los barrios, surgen redes de apoyo mutuo; en los pueblos, cooperativas que comparten recursos; en los sindicatos pequeños, nuevas formas de organización horizontal. No se trata de grandes revoluciones, sino de gestos persistentes. Un grupo de trabajadoras que se turnan para cuidar a las hijas de las demás. Una panadera que organiza un fondo de ayuda para clientes en paro. Un colectivo de riders que exige seguro de lluvia. Es la vida defendiéndose de la intemperie.

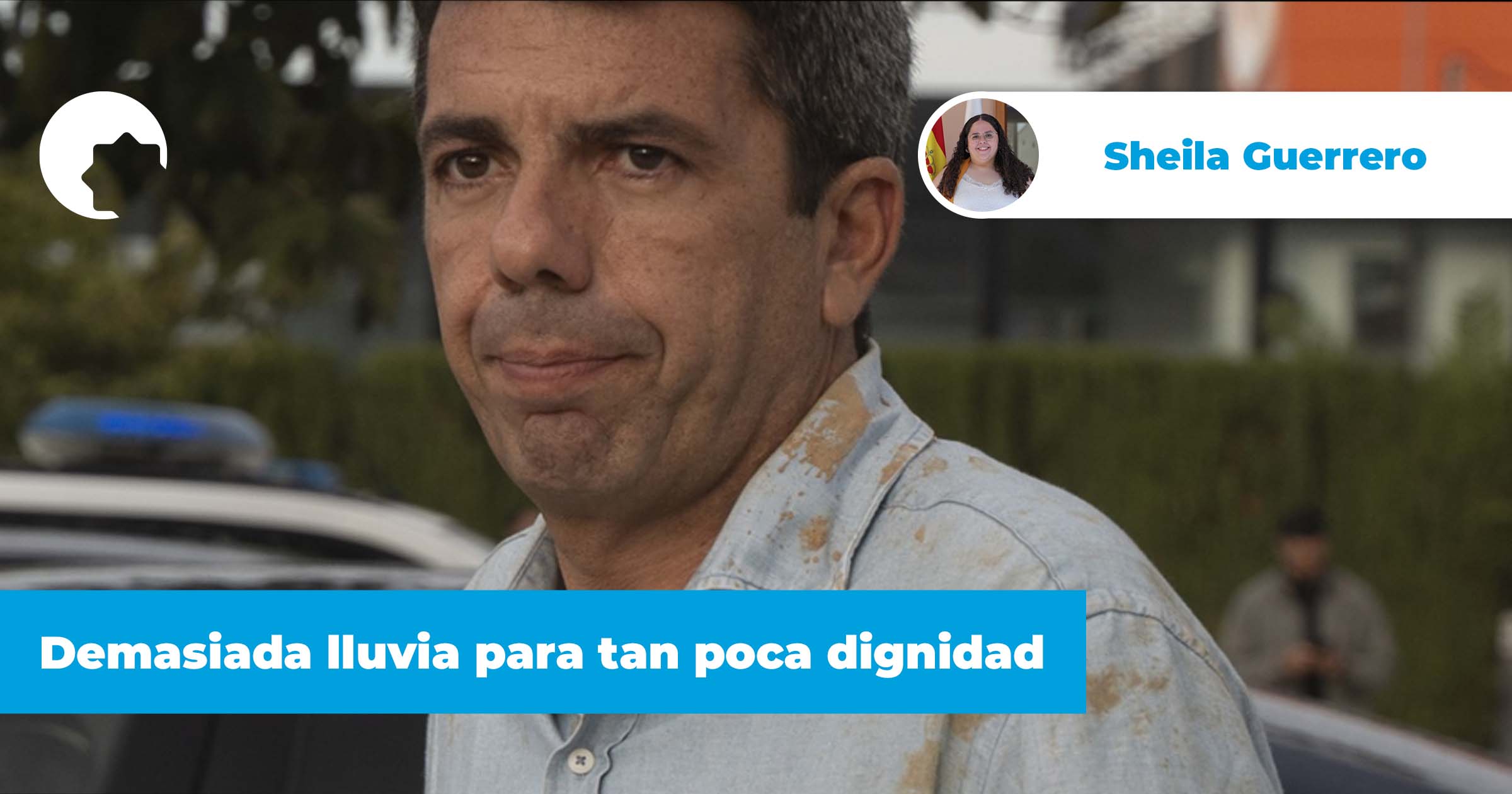

Las lluvias de este otoño han vuelto a desbordar calles y a suspender servicios. Las imágenes se repiten cada año: coches flotando, viviendas inundadas, promesas políticas. Pero en medio del barro, también hay escenas que no llegan a los titulares: vecinas que limpian juntas, chavales que rescatan animales, voluntarios que reparten mantas. La crisis climática se siente de cerca, y quienes menos tienen son quienes primero responden. Andalucía, tan golpeada como solidaria, vuelve a demostrar que la supervivencia es colectiva.

Al caer la noche, las tres figuras del principio regresan a escena. La limpiadora vuelve en el mismo autobús, el repartidor guarda su casco empapado, la diseñadora apaga el portátil. Afuera sigue lloviendo. No ha cambiado gran cosa, pero algo se ha afirmado: la certeza de que la dignidad no es un lujo, sino una forma de resistencia. Andalucía no vive del milagro. Vive de la gente que sostiene el milagro de seguir.

¿Error o información inexacta? Selecciona ese texto y presiona Ctrl+Enter para avisarnos.